|

17. Русская культура

«Можно тысячу раз показывать самую цен-

ную на свете Книгу Знаний, но это ничего не

даст, если человек не умеет читать...»

Одним из самых известных и талантливых русских живописцев второй половины 19 века, который воспел в

своих полотнах русскую старину, является Константин Егорович Маковский (1839-1915 гг.). Он написал

великое множество ярких картин боярской Руси 17 века. Его красавицы «боярышни» наряжены в красочные

русские одежды и дивные головные уборы, и украшены роскошными серьгами и ожерельями той далёкой эпохи,

которые прорисованы с поразительной детализацией. Его картины настолько точны в воспроизведении обстановки

того времени, что способны заменить десятки учебников, и написаны с такой любовью к русской культуре, что

воодушевляют не только на любование ими, но и вызывают стремление узнать и полюбить богатейшее наследие

наших предков. Не многим известно, что источником этой точности и убедительности является его давнее и страстное

увлечение – коллекционирование предметов русской (и не только) старины, которым он занимался всю свою жизнь.

Одним из самых известных и талантливых русских живописцев второй половины 19 века, который воспел в

своих полотнах русскую старину, является Константин Егорович Маковский (1839-1915 гг.). Он написал

великое множество ярких картин боярской Руси 17 века. Его красавицы «боярышни» наряжены в красочные

русские одежды и дивные головные уборы, и украшены роскошными серьгами и ожерельями той далёкой эпохи,

которые прорисованы с поразительной детализацией. Его картины настолько точны в воспроизведении обстановки

того времени, что способны заменить десятки учебников, и написаны с такой любовью к русской культуре, что

воодушевляют не только на любование ими, но и вызывают стремление узнать и полюбить богатейшее наследие

наших предков. Не многим известно, что источником этой точности и убедительности является его давнее и страстное

увлечение – коллекционирование предметов русской (и не только) старины, которым он занимался всю свою жизнь.

Об этом рассказывает статья Надежды Большаковой «Константин Маковский – коллекционер», отрывки из которой мы предлагаем Вашему вниманию.

«…Пристрастие это имело семейные корни. Егор Иванович Маковский, отец художника, являясь большим

любителем искусства, был одним из крупных коллекционеров в Москве второй четверти XIX века. Он собирал

произведения изобразительного искусства, преимущественно старинную гравюру.

К.Е. Маковский унаследовал собирательскую увлечённость отца, однако в его коллекционировании преобладали

иные интересы. По определению сына живописца, известного художественного критика Сергея Маковского,

– это была «красивая старина», которую, по его мнению, отец «безостановочно покупал… со вкусом знатока,

но без особого разбора – и нужное, и ненужное, и то, что могло пригодиться как аксессуар для исторической картины,

и то, что просто «понравилось» своим изяществом, своеобразием или вычурой, и что можно было куда-нибудь

пристроить в жилых комнатах и мастерских».

Начало коллекционированию было положено в 1860-е годы и неразрывно связано с творческой деятельностью

молодого художника, когда вырученные за продажу первых картин деньги он стал вкладывать в приобретение

«красивой старины».

По словам его сына, Маковский пополнял коллекцию «...чуть ли не ежедневно скитаясь по антикварам в поисках

древностей русских и нерусских, на толкучке Александровского и Апраксина рынков».

Ещё об одном из источников рассказывает, вспоминая своё детство, дочь художника Е.Лукш-Маковская:

«Пришла продавщица старины из Александровского рынка, еврейка: известная старьёвщица, с помощницей, скупает

со всех концов России сохранившиеся старинные уборы, а больше с севера, и для Константина Егоровича – уж

постарается. И ставятся уже ларцы, развязывается большой узел, и прямо на блестящий паркет зала, против света

больших окон на Неву падает с её рук целый поток материй, ложатся ломаными складками старинные платья,

парчовые «кусочки». Оживлённо совещается папа с матерью, но увлекается и, жадный до каждой тряпицы, забирает

зачастую всё, так ценил он русскую древность, был знатоком и не скупился на такие покупки».

Основная часть русской коллекции была собрана в столовой. Её изображению отведено значительное место

в главе «В комнатах» воспоминаний Елены Маковской: «Громадный старинный стеклянный шкаф чёрного дерева

во всю стену с витыми колоннами – полон развешанных и расставленных старинных боярских костюмов: парча,

разноцветные сарафаны, жемчугом унизанные поручи, кокошники в мелких жемчужных кружевах. Чудно светятся,

цветятся узорчато роскошные уборы, поблёскивают матово-голубым, розово-золотым шёлком и серебром… На

карнизе камина старинная домашняя утварь – красота! Серебряные ковши, кубки раковинные, рукомойники,

опахала – все любимые предметы отца – боярских времён. Он их отыскивал, собирал, изображал на многих своих

картинах, свою русскую, настоящую преемственную старину».

Наиболее ценными его приобретениями были коллекции русских ларцов с резьбой по кости и русского костюма

(особенно кокошников и головных уборов). О том, как художник использовал их в своей работе, рассказывает

писательница Е.М. Фортунато, которую тот пригласил в качестве модели: «Маковский молча снял с меня

шапочку и… вытащил шпильки из моей причёски. Волосы рассыпались по плечам. Оглядев меня… Маковский стал

заплетать косу, и я удивилась, как ловко он это делает. Покончив с косой, достал из венецианского резного шкафчика

великолепный голубой штофный боярский сарафан с самоцветными пуговицами и голубую повязку с жемчужными

поднизями. По-прежнему молча он повёл меня к венецианскому гранёному трюмо, накинул на меня сарафан поверх

платья и надел мне на голову повязку. Ни слова не говоря, он поворачивал меня то так, то этак. И смотря то на меня,

то в зеркало, щурил глаза…». Отметим, что женские образы в национальном костюме в XIX веке становились

способом выражения национальной идеи в русском искусстве и связаны с поисками национального идеала женской

красоты.

Исторические атрибуты в сочетании с занимательностью сюжетов, живостью образов, воплощённых в полотнах

художника с присущим ему живописным мастерством и артистизмом, вызывали в зрителях горячий интерес. Через

картины Маковского они приобщались к культуре предков и познанию российской истории.

Дочь художника вспоминала: «…Прилегало к мастерской ещё помещение, отделённое занавесом, вроде…

сцены, ниже потолком… В мастерской с прилегающей «сценой» родители устраивали временами музыкальные

вечера, ставились роскошные «живые картины» из боярского быта… Тогда весь коридор из квартиры и лестница

«чёрного хода» обвешивались гобеленами и освещались. Приглашённые (до 150-ти человек) на эти прославившиеся

вечера подымались в мастерскую-театр. Тогда-то извлекались все боярские наряды, музейные вещи, кокошники в

жемчугах… Представители старых родов, потомки тех же бояр, ловко и красиво облачались в парчовые и бархатные

одежды… Изображались, группировались картины отца – «Свадебный пир», «Выбор невесты». Отец так любил

боярский быт, что было ему дорого ещё и живым создать его. В этом не только понятный восторженный каприз,

но и предугадывание увлекательной полезности для своего искусства».

К началу ХХ века за Маковским прочно закрепился статус крупнейшего коллекционера. Он начинал свою

собирательскую деятельность как художник, увлечённый красотой предметного мира, а заканчивал – как знаток и

крупный специалист в области русской старины, стремившийся сберечь художественное достояние России. Долгое

время занимаясь собирательством, общаясь с крупными историками и коллекционерами, он приобрёл обширные

познания в этой области. Поэтому неслучайно в 1915 году, когда, как писали газеты, «вопрос о русской старине был

поставлен особенно остро и с любовью исследуется», художник становится членом Общества возрождения

художественной Руси, важнейший задачей которого было изучение, сохранение и пропаганда русской старины.

Маковский не без основания гордился своим собранием. Он с удовольствием, как некогда его отец Егор Иванович,

показывал свою коллекцию, вещи предоставлял на выставки. Одной из последних была «Выставка церковной старины»,

устроенная Музеем при Училище технического рисования барона Штиглица весной 1915 года. И вряд ли он мог даже

представить, что коллекция, собиравшаяся с любовью в течение более полувека, занимавшая столь важное место в его

жизни и искусстве, и сама по себе уже ставшая отражением целой эпохи в русской культуре, совсем скоро будет пущена

с публичных торгов.

В начале марта 1916 года в Петроградских газетах появились объявления о «богатом» аукционе «имущества,

оставшегося после смерти знаменитого художника и коллекционера профессора Императорской академии художеств

Константина Георгиевича Маковского». Прошло всего полгода как художника не стало в результате трагического

случая. Сбитый уличной пролёткой на одной из улиц Петроградской стороны, он получил тяжёлую травму головы,

от которой 17 сентября 1915 года скончался. В каталоге, сопровождавшем аукцион, перечислено 1100 предметов.

Столичным музеям – Русскому музею Императора Александра III, Эрмитажу и Музею Училища технического

рисования барона Штиглица было предоставлено право отбирать вещи для пополнения своих собраний ещё до начала

аукциона. Затем подключились московские музеи. Несмотря на то, что право первого приобретения принадлежало

петербургскими музеям, в некоторых случаях москвичи опережали их, и по этому поводу местные газеты жаловались:

«…представители московских антикварных фирм и музеев специально приехали на аукцион для скупки старинного

серебра, кубков, икон, платьев, ещё не проданных Петроградским музеям. Все эти вещи уходят в Москву. Почти за

бесценок куплен москвичами подлинный костюм шута XVII века… Кубки, ковши, бокалы и чарки переходят в руки

видных московских коллекционеров».

Рис. 221. К.Е. Маковский. Фото. 1900-е.

Лишь небольшие фрагменты коллекции Маковского оказались в музеях. Ряд предметов приобрёл Русский музей

Императора Александра III. Они поступили в собрание Этнографического отдела (ныне Российский этнографический

музей). Сюда попали разнохарактерные экспонаты: русская деревянная мебель, кованые и костяные ларцы, подсвечники,

детали парадного женского костюма, пряничные доски, медная и деревянная посуда. Именно их мы узнаём в полотнах

художника. Всего по списку, хранящемуся в Русском отделе музея, в его собрание с аукциона поступило более 20 вещей.

Лучшие из них занимают постоянное место в экспозиции Этнографического музея…»

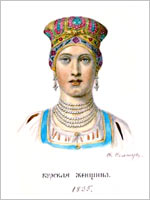

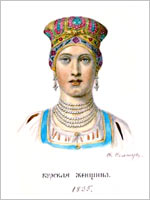

Сергей Соломко

Теперь мы расскажем ещё об одном талантливом русском художнике, в своих работах воспевшем Русь. Его имя

Сергей Сергеевич Соломко (1855 (1867)-1928) – график, акварелист. Родился в Санкт-Петербурге в семье

генерала. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1883-87) и Петербургской Академии

художеств (1887-88). Виртуозно рисовал акварелью исторические и аллегорические сюжеты, сцены из боярской

жизни и иллюстрации к русским сказкам.

Работал для многих журналов, издательств и театров, а также для Императорского фарфорового завода, создавал

миниатюры для ювелирной фирмы Фаберже, иллюстрировал произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя.

По его рисункам были выпущены серии открыток: женские головки в русских уборах различных эпох, серия «Москва

в XVII столетии», цикл исторических аллегорий: «Век Великого Петра», «Век Фелицы», «Эпоха императрицы Марии»,

«Блаженной памяти 1812 года», картины боярской жизни.

В 1910 г. получил богатое наследство и поселился в Париже. Продолжал писать акварели, иллюстрировать книги

парижских издательств и создавать серии открыток на темы русской старины. Именно по его работам за рубежом

судят об образе русской красавицы.

В 1921 году участвовал в выставке «Художники Императорской Академии художеств Петрограда». Был членом

Общества взаимного вспоможения и благотворительности русских художников в Париже, которое в 1927 году, в

связи с его тяжёлым заболеванием провело несколько благотворительных вечеров в его пользу. Умер Сергей

Сергеевич Соломко в Русском старческом доме, похоронен в Сент-Женевьев-де-Буа. Предлагаем выдержки из

статьи Александра Шестимирова «Сергей Соломко,

генерал от декадентства» о творчестве художника.

«Сейчас, когда на страницах различных журналов стали появляться статьи о забытых русских художниках,

уместно вспомнить о том, что, помимо живописцев, в русской художественной культуре были ещё иллюстраторы,

рисунки и акварели которых украшали дореволюционные книги и журналы. Без них сложно себе представить нравы

и идеалы того времени. Иллюстрации были гораздо ближе к народу, поскольку встречались и в книгах, и в журналах,

и на открытках – открытых письмах, которые, наряду с картинами, тоже являлись элементом культуры

прошлого. Творчество некоторых русских художников дошло до нас главным образом благодаря

дореволюционным открытым письмам. Одним из таких художников был Сергей Сергеевич Соломко.

Его имя, сразу скажем, вызывало крайнюю антипатию и у современных ему художественных критиков, и у

искусствоведов советских времён. И те, и другие единодушно критиковали творчество Соломко, обвиняли его в

«галантерейном реализме», в упадничестве, его искусство считали пошлым, вульгарным, служащим лишь

«потрафлению вкусам толпы». Пожалуй, во всей истории русского искусства не найдётся ещё одного такого

художника, взгляды на творчество которого у специалистов и у коллекционеров открыток были бы столь полярны.

И сегодня, как и в дореволюционной России, у нас немало почитателей его удивительного искусства. О

Сергее Соломко можно с уверенностью сказать, что он создал собственный мир художественных образов, мало

похожий на современную ему живопись. Этот мир может нравиться или не нравиться, но было бы несправедливо

отказывать художнику в индивидуальности.

Буря негодования, охватившая художественную среду, однако, не могла повлиять ни на творчество Соломко,

ни на восприятие его зрителями. Критики пытались взглянуть на художника с позиции реализма, станковой живописи.

Но при этом они забывали, что Соломко представлял совершенно иной жанр, со своими законами. В конце

XIX века в России расцветали иллюстрированные журналы, и появился совершенно новый жанр – журнальная

графика. Если художники вроде Каразина и Самокиша, иллюстрируя военные действия или изображая дальние

страны, ещё не доступные фотоаппарату, выступали чаще всего как репортёры, то именно Соломко, наряду с

Елизаветой Бьём, – наиболее известные и яркие представители нового жанра.

В их иллюстрациях обычно прослеживалась некая занимательная или назидательная мысль, что как раз и было

отличительной чертой жанра журнальной иллюстрации. И публиковались они в основном в тех изданиях, которые

в современном понимании представляли бульварную, т.е. лёгкую, развлекательную прессу. Поэтому их творчество

не претендовало на серьёзный реализм.

Жанровые сценки Соломко обычно типичны по своей сути и анекдотичны по содержанию. Вот, например,

юный прельститель пытается приворожить девушку, которая в праздничном костюме выглядит неземной красавицей,

этакой Василисой Прекрасной. Она присела отдохнуть на скамейке, пока её спутница, старая экономка, приставленная

следить за ней, мирно спит, прислонившись к дереву. И тут вдруг появился молодой человек. Как сладостны его речи!

Да только, можно ли нарушить запрет на всякие разговоры с противоположным полом? Или другая ситуация. Не

думали юноша и девушка, что в минуты любовной утехи за ними с нескрываемым ехидством наблюдают две

старые ведьмы. Да, грянет шумный скандал – есть же люди, которым плохо, когда другим хорошо. Сколько

злорадства на лицах двух ключниц!

Очень часто Соломко рисовал сценки с двумя героями. Лаконизмом повествования характеризовался доходчивый

живописный язык. Такие его сюжеты, как «В ожидании ответа», «Вопрос», «Серьёзный вопрос», «Объяснение в

любви», «У забора», «Шутник», и многие другие отражали переживания, знакомые всякому. Эти рисунки, несомненно,

навевали людям ностальгические воспоминания, затрагивали опредёленные струнки души. Рассматривая их, люди

забывали о проблемах современной жизни и погружались в тёплый, романтически прекрасный мир, где единственной

проблемой был трудный ответ на предложение руки и сердца.

Иногда Соломко создавал и многофигурные композиции, но любой персонаж по-своему подчёркивал главную

тему, не уводил в сторону. Так, в акварели к открытке «Эко чучело! (Новая мода)» художник выразил различное

восприятие современного платья. Молодые и старые женщины, одетые в душегреи и кацавейки, с нескрываемым

ехидством рассматривают молодую девицу, демонстрирующую своё диковинное платье с выражением блаженного

наслаждения на лице. Эта акварель, по сути, является оригинальным карикатурным откликом на постоянные

приложения к журналу, рассказывавшие о последних парижских модах.

Глядя на многочисленные костюмированные акварели Соломко, в которых героини предстают перед нами в

нарядных кокошниках, роскошных накидках, богато украшенных платьях и душегреях, становится понятным,

почему художник пользовался таким успехом у дам. Он не «заимствовал» костюмы в музеях, как это делали

исторические живописцы, а сам разрабатывал оригинальные расцветки, порой слегка изменяя фасоны, и в результате

получались совершенно новые, «эксклюзивные» костюмы, не имевшие аналогов. По многочисленным акварелям

художника можно составить целую энциклопедию русской национальной одежды.

Особой изобретательностью отличаются костюмы героинь позабытых былин. Свобода темы, её оторванность

от боярской жизни с присущими ей «обязательными» костюмами, позволяла художнику применить всю его фантазию

художника-модельера. Костюмы Василисы Микулишны, Настасьи Королевишны, Забавушки Путятишны, царицы

Азвяковны выполнены в исконно русском стиле, но в то же время Соломко старался творчески переработать

прототипы. Его фасоны могли быть с успехом использованы и для балов-маскарадов, и для театральных костюмов.

Соломко также много работал над иллюстрациями к русским сказкам, произведениям Пушкина и Лермонтова

и мифологическим сюжетам, расписывал царские веера, делал рекламные плакаты, участвовал в выставках русских

акварелистов. Но критика с упорным постоянством не хотела признавать за художником выдающихся способностей.

Художественное наследие Соломко никогда подробно не исследовалось. При огромном интересе филокартистов

к открыткам с его рисунками и акварелями, Соломко продолжает оставаться малоизученным художником. Все эти

стороны его деятельности слишком разрозненны: иллюстрации Соломко есть только в дореволюционных изданиях,

старые открытки хорошо известны только тем, кто их собирает, а витринные плакаты и вовсе остались за пределами

нашего представления о творчестве художника. Но каким бы вульгарным Соломко ни представлялся специалистам –

историкам искусства, – его творчество, безусловно, неотделимо от русской художественной культуры дореволюционной

России».

Обратите внимание на последний рисунок. На картине С. Соломко «Русская красавица» начала 20 века изображены

«наушники», похожие на те, которые носили гран-дамы

в Испании 2000 лет назад…

Русские девичьи головные уборы в живописи

Мы продолжаем рассказ о русском национальном костюме, отображённом живописцами разных лет, и

попытаемся слегка систематизировать наши знания касательно изумительных народных головных уборов русских

женщин. Ведь и одежда, и обувь и головные уборы русского народа имели не только сакральное, обереговое,

функциональное и знаковое значение, по которым судили о степени знатности или богатства, профессии и месте

проживания, возрасте и семейном положении, но они были просто невероятно красивы, изящны, гармоничны и

преисполнены вкуса и богатства.

Николай Иванович Костомаров, историк и этнограф 19 века, написал «Очерка домашней жизни и нравов

великорусского народа в XVI и XVII столетиях». Вот как он описывает облачение бояр того времени: «По подолу

и по краям рукавов рубахи окаймлялись тесьмами, расшитыми золотом и шелками, шириною пальца в два…

Ожерелье, кроме вышивки золотом и шелками в виде разных узоров, унизывалось жемчугом… В нарядных кафтанах

часть рукава при конце называлась запястье, вышивалась золотом, украшалась жемчугами...

Шёлковые материи... ткались вместе с золотом и серебром, одни с золотыми и с серебряными узорами по

цветному фону ткани, другие были затканы золотом и серебром, так что по золотому полю выводились серебряные,

а по серебряному – золотые узоры и фигуры, как, например, чешуи, большие и малые круги, струи, реки, травы,

листья, птицы, змейки, изображения людей и стоящих, и лежащих, и с крыльями... В довершение блеска своих

одежд русские украшали уши серьгами или одной серьгой и вешали на шее драгоценные золотые или позолоченные

цепи...

Сапоги, чеботы, башмаки, ичетыги были всегда цветные, чаще всего красные и жёлтые – иногда зелёные,

голубые, лазоревые, белые, телесного цвета; они расшивались золотом, особенно в верхних частях на голенищах,

с изображениями единорогов, листьев, цветов и проч., и унизывались жемчугом; особенно женские башмаки

украшались так густо, что не видно было сафьяну. В зажиточных русских домах обувь вообще делалась дома и для

этого держали в дворе знающих холопов…»

Однако не только бояре того времени имели возможность щеголять в роскошных одеяниях. Костомаров

отмечает, что и в крестьянской семье «при малейшей возможности муж не скупился принарядить свою жену. В те

времена у посадских и у крестьян встречались такие богатые наряды, каких теперь трудно отыскать в этих классах.

Их дорогие одежды были скроены просто и переходили из рода в род…»

Правда из всего этого он делает, мягко скажем, странный и довольно неожиданный вывод: «Русские не заботились

ни об изяществе формы, ни о вкусе, ни о согласии цветов, лишь бы блестело и пестрело. О том, чтобы платье сидело

хорошо, не имели понятия. В их одеждах не было талии: они были мешки, приходившиеся на каждую, лишь бы не

очень высокого и не очень низкого роста, и вполне соответствовали пословице: неладно скроено, да крепко сшито».

Не нравился ему и обычай русских женщин «оттягивать уши тяжёлыми серьгами», «как нельзя более

согласовывающийся с раскрашиваньем и с покроем платьев», «для иностранцев и для нас в настоящее время,

усвоивших западные понятия, выглядит в русской женщине как верх безвкусия и уродливости».

Видимо, европейские каноны моды – единообразие, серость и коричневость – уже в 19 веке считались

вершиной элегантности и вкуса, так что, да, радужный фонтан красок русского костюма должен был для еврофила

раздражающе «пестреть и блестеть». Тем более, что П.И. Савваитов (1815-1895), исследователь быта Древней Руси,

насчитал более сотни (!) оттенков в русском платье и столько же сочетаний, поскольку наши предки

прекрасно разбирались в гармоничном сочетании цветов и знали, что тёплые цвета нужно уравновешивать холодными

тонами, тёмные – светлыми и пр. Сохранились описания старинных тканей: «на але шолке бел с золотом реки и

листье»; «на багреце шолк бел с золотом круги без связок, розвода золота»; «на вишнёве шолк червчат с серебром

мелкой узор»; «на рудожолти шолк червчат да чорн круги».

Однако же у вестфальского барона Августа Гакстгаузена (Haxthausen August), путешествовавшего по

России в апреле-октябре 1843 г., почти в то же время, что Н.И. Костомаров, писавшего свои «очерка»,

сложилось совсем другое впечатление о русской одежде. После своего путешествия он написал «Этюды о

внутренних отношениях народной жизни и в особенности о земельных порядках России», где он не только описывал

земельные порядки России, но и некоторые этнографические наблюдения: «есть губернии, как, например,

Нижегородская, в которой каждая крестьянка носит на шее, на головном уборе от 200 до

300, а иногда и до 1000 настоящих жемчужин...»

Ещё он описывает такое поразившее его зрелище. Однажды в воскресный летний день по дороге, пролегавшей

мимо имения, где он гостил, медленно и плавно двигалась группа женщин, молодых и пожилых, одетых так нарядно,

так великолепно и так не похоже на всё, виденное им ранее, что шествие показалось барону скорее видением, нежели

явью. «Что это?» – спросил он и был удивлён ответом хозяина имения, вологодского помещика: «Бабы из моей

деревеньки к праздничной обедне в церковь идут...»

Кстати о жемчуге. В России он был очень популярен с древних времён и до 19 века. В одной из былин

Илью Муромца жители Чернигова уговаривают остаться в городе воеводой, предлагая ему «злато, серебро и скатный

жемчуг». Скатный – значит круглый. Жемчужины неправильной формы назывались «рогатыми». А в Переяславской

летописи описывается сон древлянского князя Мала. Ему привиделось, будто княгиня Ольга одарила его одеждой,

расшитой жемчугами. «Пришед Ольга, дааше ему порты многоценны, червлены, все жемчюгом изсажены».

В начале 16 века новгородцы ездили покупать жемчуг в Азов и Кафу (нынешняя Феодосия). Поэтому привозной

морской жемчуг иногда именовали «кафским». Так же его называли ещё «гурмышское» или «бурмитское» стекло.

Однако на Руси жемчуг тоже добывали. Основными кладовыми русского жемчуга были чистые северные

реки, например, на реке Варзуга в Архангельской губернии. Добытый там жемчуг назывался варзужский или

новгородский. Своими жемчужными промыслами славился старинный беломорский город Кемь. Невероятно, но

ещё каких-нибудь 150 лет назад в небольших речках, таких как Охта, под Санкт-Петербургом крестьяне занимались

жемчужным промыслом. Занятие это было весьма доходным делом. В 1917 году они рассказывали, что за одну

качественную жемчужину в Петербурге платят по 50 рублей и больше, при учёте, что за 10 рублей

тогда можно было корову купить.

В первой половине 17 века в Москве существовал специальный рынок – жемчужный ряд, на котором

торговали жемчугом. До начала 18 века монополия на добычу и продажу жемчуга в России принадлежала церкви,

пока Пётр I не издал указ, по которому весь добытый жемчуг должен был сдаваться в государственную казну. Указ

особым успехом у крестьян не пользовался, несмотря на посылку чиновников, которым надлежало надзирать за его

исполнением, и в 1731 году добыча жемчуга была разрешена всем без изъятия, с одним только условием: самый

крупный и чистый жемчуг должен был доставляться в коммерц-коллегию за денежное вознаграждение.

Жемчуга в России добывалось очень много. Им украшали почти всё – одежду, головные уборы, обувь

и иконы. Об особой любви к жемчугу в России свидетельствует тот же барон Гакстгаузен: «Трудно сосчитать

жемчуг на образах и утвари у Троицы, легче было бы мерить его четвериками. На образах богородицы и святых

обыкновенно писаны только лики и руки, самое же платье покрыто золотой ризой. Наиболее уважаемые образа

вместо риз покрыты сплошь жемчугом и драгоценными камнями. Быть может, в одной Троицкой лавре жемчугу

больше, чем во всей остальной Европе…»

Другой иностранец, Иоганн Готлиб Георги (Johann Gottlieb Georgi) (1729-1802), который, в

отличие от предыдущего немца, десятилетия изучал Россию в составе географических экспедиций, но был с ним

солидарен. Он написал первое этнографическое исследование народов России на немецком языке, частично

переведённое на русский «Описание всех в Российском государстве обитающих народов, также их житейских

обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей», где отмечал, что «хорошо одетый

Россианин по древнему своему обычаю, имеет вид красивый и важный», а «совершенный, или полный, женский

убор, на купеческих жёнах, весьма многоценен и чрезвычайно хорош и великолепен».

Большинство иностранцев, посещавших Московию, единодушно сходились во мнении, что мало что сравнится

с великолепием и разнообразием русских женских головных уборов. Искусно вышитые золотой

нитью, отделанные камнями и жемчугом, они поражали воображение невиданными растениями и фантастическими

птицами. Посмотрим и мы на эту красоту и начнём с девичьих головных уборов.

Как известно, девушки же ходили с непокрытой головой, свободно распустив волосы (что с 19 в. уже редко

встречалось) или же заплетали косу, а головной убор был непременно с открытым теменем. Самым распространённым

головным убором была «повязка» – полоска ткани в виде широкой ленты, которая обхватывала голову кольцом и

завязывалась на затылке. Верхняя часть шилась из позумента, изнутри подбитого ситцем, или золотистой парчи в

виде ленты, а нижняя – очелье – состояла из пяти пластин серебристой фольги, расшитых речным жемчугом или

бисером в виде геометрического узора. Внизу край повязки завершала жемчужная поднизь. Со стороны затылка

повязка украшалась шёлковыми лентами.

Ещё одним девичьим головным убором был «венец» (другие названия «почелок», «ряска») – сплошной твёрдый

праздничный полукруглый убор, обрамлявший девичье лицо подобно нимбу. Как правило, он тоже украшался золотым

шитьём, вышивкой жемчугом или белым бисером.

Наиболее впечатляющим праздничным девичьим головным убором, безусловно, является «коруна» – твёрдый,

прорезной, гибкий венец, также украшавшийся золотым и серебряным шитьём, драгоценными и полудрагоценными

камнями, жемчугом или бисером.

Одним из самых важных событий в жизни русской женщины являлась свадьба, к которой она и вся её семья

начинали готовиться задолго до самого события...

Русский свадебный обряд

О свадебных обрядах наших древних предков, и мы имеем в виду действительно древних – тех, кто жил по

законам ведического мировоззрения на протяжении нескольких тысячелетий, практически ничего не известно.

То, что преподносится нам сейчас, как самая древняя древность, таковой на самом деле не является. Самым известным

источником по вопросу свадебных обычаев древних славян является летопись христианского священника Нестора,

«Повесть временных лет» 12 века. Он пишет, что обычаи древних славян разнились от племени к племени, и в некоторых

племенах практиковалось так называемое «умыкание» – жених похищал невесту на игрищах, предварительно

договорившись с нею о похищении – и многожёнство: «Схожахуся на игрища... и ту умыкаху жены собе, с нею

же кто съвещашеся: имяху же по две и по три жены…»

Историк Н.М. Карамзин продолжает

несторовскую традицию описания, по его оценке, полудиких славян в своей «Истории Государства Российского», Т.

1, гл.3, где рассказывает страшилки о семейной жизни гостеприимных, целомудренных и верных в браке, но не

охваченных «благодетельным учением Христианской Веры», недалёких наших предков: «Они считали жён

совершенными рабами, во всяком случае, безответными; не дозволяли им ни противоречить себе, ни жаловаться;

обременяли их трудами, заботами хозяйственными и воображали, что супруга, умирая вместе с мужем, должна

служить ему и на том свете. Сие рабство жён происходило, кажется, оттого, что мужья обыкновенно покупали

их…» После смерти мужа славянка обычно сжигала себя на костре вместе с его трупом. Живая вдова бесчестила

всё семейство.

Свадебный обряд, который описывают, как «древний русский», сформировался сравнительно недавно

– после того, как Руси навязали христианство и постарались выбить из народного обихода как можно больше

ведических традиций, к чему последовательно прикладывали руку многие правители России, например лже-Пётр I, старательно насаждавший «прогрессивные»

европейские обычаи. Тем не менее, кое-какие «языческие» элементы сохраняются даже в современных свадебных

обрядах, например, осыпание зерном, маком или хмелем, перенесение невесты через порог, связывание рук жениха

и невесты полотенцем и другие. До нас дошли и такие обряды. Считалось, что для сохранения единства семьи,

нужно положить под порог дома разомкнутый замок в то время, когда жениха с невестой выводили из церкви.

Когда они перешагивали через порог, замок тотчас поднимали и закрывали, а ключ бросали в реку или колодец,

чтобы муж и жена жили в радости и согласии и никогда не расставались.

Чтобы уберечь невесту от порчи и дурного сглаза, в подол её платья, в рубашку, в ворот закалывали безухие

иглы, безголовые булавки, тело обёртывали обрывками мережек. Всё это делалось для того, чтобы молодых в день

свадьбы не «испортили». Считалось, что никакому знахарю невозможно испортить человека, если у него есть

безухие и безголовые иглы и булавки. Для этой же цели в косяк входной двери вбивали крест накрест гвозди или

большие иглы, а талию невесты обвязывали шерстяной ниткой; кроме того надёжной защитой от измен и обманов

считались стежки на ночной сорочке, сделанные самой невестой вручную.

После христианизации, молодых на Руси было принято женить в раннем возрасте, начиная с 12 лет. При этом

решение о браке принималось родителями, а детям сообщалось об этом решении незадолго до свадьбы. Однако

в некоторых регионах допускалось и другое поведение. Приглядевший невесту парень должен был сказать об этом

своему отцу. Если он получал одобрение, то в дом девушки направляли двух сватов с хлебом.

В средние века свадьбы на Руси справлялись по такому плану: сватовство, смотрины, рукобитие, вытие, девичник,

выкуп, венчание, гуляние, свадебный пир. Каждый этап свадебного обряда включал в себя множество обрядовых

действий невесты, жениха, дружки, дружка, будущей тёщи и других участников, а также обрядовые песни, причёты

и разные формальные процедуры. Обряды символизировали переход девушки из рода отца в род мужа. Невеста как

бы «умирала» для свого рода (отсюда и вытие, и причитание) и «рождалась» в другом роду.

Сватовство

Сватовство предварял сбор сведений о невесте – «выясняли породу». Первый день сватовства назначали,

если полученная информация удовлетворяла семью жениха. Сватали обычно родственники жениха – отец, брат и т.д.,

реже – мать, хотя сватом мог быть и не родственник. Сватовству предшествовала определённая договорённость

родителей жениха и невесты. Часто сват не прямо говорил о цели своего прихода, а произносил некоторый обрядовый

текст. В такой же манере отвечали ему родители невесты. Текст мог быть таким: У вас есть цветочек, а у нас есть

садочек. Вот нельзя ли нам этот цветочек пересадить в наш садочек? Молодой гусачок ищет себе гусочку. Не затаилась

ли в вашем доме гусочка? Есть у нас гусочка, но она ещё молоденька...

Родители невесты должны были в первый раз обязательно отказаться, даже если рады свадьбе. Сват же должен

был их уговаривать. После сватовства родители давали свату ответ. Согласие девушки не требовалось (если его и

спрашивали, оно было формальностью), иногда даже сватовство могло проходить в отсутствии девушки.

Чаще всего в роли сватов выступали специально нанятые свахи, иногда родственники жениха, это мог быть отец,

крёстный, крёстная, дядя. В их обязанности входило не только само сватовство, но и нередко выбор самой невесты

из подходящих кандидатур. Они должны были разузнавать о том, какое приданое даётся за невестой и в чём оно

состоит. Кроме того, через сваху жених узнавал подробности об облике и характере невесты, которую в некоторых

случаях мог видеть открыто только в день свадьбы.

Смотрины

Через смотрины должна была пройти каждая невеста, какими бы благоприятными ни были собранные о ней

сведения. Смотрины устраивались после сватовства, перед рукобитьем. Девушку выводили на середину комнаты

и предлагали совершить различные действия: пройтись перед лавкой, где сидели сваты, приподнять поочередно

обе руки, снять с головы платок и т.д. При таком пристальном осмотре были видны все физические изъяны. По

окончании смотрин ждали решения жениха. Если невеста устраивала, договаривались о дальнейших действиях.

Или смотрители выходили на крыльцо для совещания. Потом жених возвращался, и мать девушки подносила

ему стакан мёда. Если парень выпивал весь стакан – жди сватов. Если подносил ко рту и тут же ставил на стол

– не бывать свадьбе.

Также «смотрели» и хозяйство жениха. Это было важно особенно в том случае, если сваты приезжали из чужой

деревни. От жениха требовали гарантий достатка будущей жены. Поэтому её родители осматривали хозяйство очень

внимательно. Основными требованиями к хозяйству было обилие скотины и хлеба, одежды, посуды. Нередко после

осмотра хозяйства родители невесты отказывали жениху. Но, если родители невесты оставались довольны результатами

«домоглядства», как ещё назывались смотрины, то они назначали день публичного сватовства – рукобитья.

Рукобитие

В разных традициях этот обряд назывался по-разному («своды», «сговор», «запой», «пропой» – от слова «петь»,

«заручины», «запоруки» – от слов «ударить по рукам», «просватанье», «своды» и многие другие названия), но в любой

традиции именно с этого дня начиналась собственно свадьба. После публичного оглашения только исключительные

обстоятельства могли расстроить свадьбу (такие, как побег невесты). Обычно «сговор» проводится примерно через

две недели после сватовства. «Сговор» происходил в доме невесты. На него обычно собиралось большинство жителей

деревни, так как день «сговора» был определён после осмотра хозяйства жениха, а за несколько дней до самого

«сговора» эта новость распространялась по всей деревне.

На «сговоре» гостям ставилось угощение, родители жениха и невесты должны были договориться о дне свадьбы,

о том, кто будет дружкой, о предстоящих расходах, количестве подарков, о кладке (форма материального обеспечения

невесты со стороны родных жениха), приданом и т.д. Также при рукобитии распределяли свадебные чины – роли,

распределяемые между гостями на свадьбе. В заключении, отцы жениха и невесты били друг друга по рукам, нередко

для этого надевая холщовые рукавицы. Всё это должно было означать крепость и обязательность выполнения договора.

После «рукобития» невеста считалась просватанной.

Вытие

Следующий период в некоторых традициях назывался «неделей» (хотя не обязательно он длился именно неделю,

иногда – до двух недель). В это время готовилось приданое. В северных традициях невеста постоянно причитала.

В южных – каждый вечер в дом невесты приходил жених с друзьями (это называлось «посиделки», «вечорки» и т.д.),

пели и плясали. На «неделе» жених должен был приехать с подарками. В северной традиции все действия на «неделе»

сопровождаются причётами невесты, в том числе и приезд жениха.

Вытие – свадебный обряд, ритуальный плач. Происходит на половине невесты. Цель его – показать, что в доме

у родителей девушке жилось хорошо, но теперь приходится уходить. Невеста прощалась с родителями, подругами,

волей и проводила всё время перед свадьбой «в слезах и вытье», «в голошении», что связывалось с ожидающими

молодую женщину тяжёлым трудом, прощанием с молодой девичьей жизнью. На невесту надевали что-то вроде

фаты, из-за которой она не могла ничего видеть, поэтому невеста нуждалась в сопровождении. Такой обряд назывался

завешиванием.

Девичник

Девичником называется встреча невесты и подруг перед свадьбой. Это была последняя их встреча перед свадьбой,

поэтому происходило ритуальное прощание невесты с подругами. На девичнике происходил второй ключевой момент

всего свадебного обряда (после «завешивания») – расплетание девичьей косы. Косу расплетали подруги невесты.

Расплетание косы символизирует окончание прежней жизни девушки. Во многих традициях расплетание косы

сопровождалось «прощаньем с красной красотой».

«Красная красота» – лента или ленты, вплетённые в косу девушки. Но сначала подруги плели ей косу в последний

раз, заплетая в неё косник – расшитую жемчугом и бисером ленту. Далее, причитая и плача, подруги в последний раз

расплетали девичью косу, а косник невеста передавала младшей сестрёнке или незамужней подружке. На девичник во

всём доме развешивали рукотворные творения невесты, что она успела сделать в девичестве. Это были рушники и

салфетки, вышитые невестой, рубахи и платья, домотканые коврики. Всё то, что она научилась делать за свою жизнь.

Важным элементом являлось также ритуальное омовение невесты в бане накануне свадьбы. Знахарка читала в

бане невесте заговоры от измены. Её парили и несколько раз окатывали водой. Последнюю воду после невесты

собирали в маленькую ёмкость, чтобы на свадьбе подлить жениху в питьё. Это был заговор от измены и на любовь.

Первый день свадьбы

В первый день свадьбы обычно происходило следующее: приезд жениха, отъезд к венцу, перевоз приданого,

приезд молодых в дом жениха, благословение, свадебный пир.

Выкуп свадебный

В некоторых традициях утром свадебного дня дружка должен посетить дом невесты и проверить, готова ли она

к приезду жениха. Невеста к приезду дружки должна быть уже в свадебной одежде и сидеть в красном углу. Жених

с дружкой, друзьями и родственниками составляет свадебный поезд с бубенцами. Колокольцы и бубенцы – не просто

украшение свадебного поезда. Они не только придавали праздничность всей процессии, но и оберегали её. «Звенят

колокольчики – не пристанет злая сила, злой глаз, злой промысел».

Во время того, как поезд движется к дому невесты, его участники (поезжане) пели специальные «поезжанские»

песни. Приезд жениха сопровождался одним или несколькими выкупами. В большинстве региональных традиций

это выкуп входа в дом. Выкупаться могут ворота, дверь и т.п. Выкупать может как сам жених, так и дружка.

Выкупалась и невеста. Выкупать невесту могут или у подружек, или у родителей. Иногда имел место «обман» жениха.

Невесту выводили к нему, закрытую платком. В первый раз могли вывести не настоящую невесту, а другую женщину

или даже старуху. В таком случае жених либо должен был идти искать невесту, или выкупать её ещё раз.

Здесь используется ещё один обряд – подметание дороги. Это делается для того, чтобы под ноги молодым не

бросили предмет, на который могла быть наведена порча (волосы, камень и др.). Конкретная дорога, которая должна

быть подметена, разнится в разных традициях. Это может быть и дорога перед домом невесты, по которой поедет

поезд жениха, может быть пол комнаты, по которому молодые пойдут перед отъездом к венцу, дорога к дому жениха

после венца и т.д.

Приезд в дом жениха

После венца жених везёт невесту в свой дом. Здесь их должны благословить родители. Во многих традициях

жениха и невесту сажали на шубу вывернутую мехом наружу. Шкура животного выполняла функцию оберега.

Обязателен в обряде благословения в том или ином виде хлеб. В некоторых регионах его потом скармливали корове,

чтобы она давала больше приплода.

Свадебный пир

После венчания невеста причитать перестаёт. С этого момента начинается радостная и весёлая часть обряда.

Далее молодые отправлялись за подарками в дом невесты. Затем жених привозит невесту к себе в дом. Там уже

должно быть готово обильное угощение для гостей. Начинается свадебный пир. Во время пира пели величальные

песни. Кроме жениха и невесты, величали родителей и дружку. Пир мог длиться два или три дня. На второй день

пир продолжался в доме невесты. Если пировали три дня, на третий снова возвращались к жениху.

«Укладывание» и «бужение» молодых

Вечером (или ночью) осуществлялось «укладывание молодых» – сваха или постельница готовила брачную

постель, которую жених должен был выкупить. Пир в это время часто продолжался. На следующее утро (иногда –

спустя лишь несколько часов) дружка, сваха или свекровь «будили» молодых. Часто после «бужения» гостям

демонстрировали «честь» невесты – рубашку или простыню со следами крови. В других местах о «чести» невесты

свидетельствовал жених, отъедая с середины или с краю яичницу, блин или пирог, или отвечая на ритуальные вопросы

вроде «Лёд ломал или грязь топтал?». Если невеста оказывалась «нечестной», её родителей могли подвергнуть

осмеянию, повесить на шею хомут, замазать ворота дёгтем и т.д.

Второй день свадьбы

На второй день свадьбы невеста обычно выполняла некоторые обрядовые действия. Например, хождение

«молодухи» за водой с двумя вёслами на коромысле, разбрасывание в помещении мусора, денег, зерна – молодая

жена должна была тщательно подмести пол, что проверялось гостями. В этот же день жених приезжал к тёще. Она

его угощала специально приготовленной едой (блинами, яичницей и др.). Тарелка накрывалась платком, а зять

привозил ей подарок-выкуп платка.

Третий день свадьбы

Свадьбу заканчивали праздновать в доме молодого мужа на третий день. В этот день сватов «выгоняли » из дома,

родственники мужа били горшки о дверь, сваты пели и плясали на лавках. У порога дома молодого мужа в последний

день празднования свадьбы забивали кол, символизируя завершение пиров и гуляний.

* * *

Интересное дополнение к русскому свадебному обряду мы нашли в статье Павла Котова, историка, редактора рубрик

«Глобус» и «Летопись» «Телеграфа Вокруг Света», «Зачем умирают невесты» от 16.07.2009 года.

Мы привыкли представлять себе русскую народную свадьбу, как многодневное, безудержное веселье:

гости лихо пьют, хорошо закусывают, до упаду пляшут, до хрипоты поют, а потом с упоением дерутся.

Но в действительности эти гулянья – лишь вторая часть народного свадебного ритуала, когда-то

называвшаяся «красным столом». Первая его часть – «чёрный стол» – почти полностью

забыта. В древности, согласно правилам «чёрного стола», невеста должна была ехать на обряд освещения

семейного союза не в праздничном платье, как это часто показывают в фильмах, а в траурном одеянии,

словно на похороны. Да это и были её ритуальные похороны, а в глазах сопровождающих обручённая была

никем иным, как живым мертвецом. Рудименты этих представлений можно было встретить в русских

деревнях ещё в начале XX века. Да и сейчас их тени иногда проступают среди беспечного свадебного

веселья.

Мы привыкли представлять себе русскую народную свадьбу, как многодневное, безудержное веселье:

гости лихо пьют, хорошо закусывают, до упаду пляшут, до хрипоты поют, а потом с упоением дерутся.

Но в действительности эти гулянья – лишь вторая часть народного свадебного ритуала, когда-то

называвшаяся «красным столом». Первая его часть – «чёрный стол» – почти полностью

забыта. В древности, согласно правилам «чёрного стола», невеста должна была ехать на обряд освещения

семейного союза не в праздничном платье, как это часто показывают в фильмах, а в траурном одеянии,

словно на похороны. Да это и были её ритуальные похороны, а в глазах сопровождающих обручённая была

никем иным, как живым мертвецом. Рудименты этих представлений можно было встретить в русских

деревнях ещё в начале XX века. Да и сейчас их тени иногда проступают среди беспечного свадебного

веселья.

Договориться с покойными

Представления о невесте как о лиминальном существе (от латинского limen,

liminis – порог, врата), находящимся между миром живых и миром мёртвых, своими корнями уходят в

эпоху доклассовых обществ и встречаются у многих народов. Речь идёт о рудиментах так называемых

обрядов перехода (инициациях), с помощью которых человек менял свой экзистенциальный статус:

рождение – совершеннолетие – брак и смерть (число стадий у разных народов варьировалось). Все эти

обряды объединяло одно: они были нужны для удачного контакта с миром мёртвых. Так, родившийся

младенец в архаическую эпоху воспринимался как существо, пришедшее из мира духов, и нужен был

обряд, который разорвал бы его связь с мёртвым царством. В противном случае, мертвецы могли причинить

через него значительный вред живым. Во время похорон, напротив, было важно, чтобы мертвец навсегда

ушёл к предкам и не мучил родных своими страшными визитами.

Но рождение и смерть – это ситуации на границах жизненного цикла, требующие

однозначного разделения двух миров. С превращением подростков во взрослых членов племени

(совершеннолетием у мальчиков и браком у девочек), – ситуация была более сложная. Дело в том, что

представление о духах в ранних обществах всегда амбивалентно: мёртвые могут быть одновременно и

добры, и злы к живым. Поэтому покойников не только боялись, но и почитали как источник разного рода

знаний: предсказаний, советов и опыта. В частности, считалось, что знания, необходимые для того, чтобы

человек стал взрослым, могут дать только умершие предки. И дабы эти знания добыть, необходимо уйти

в царство мёртвых, то есть временно умереть.

Путешествие в загробный мир не было аллегорией: у современных первобытных народов до сих пор

считается, что человек во время инициации покидает этот свет по-настоящему. Ситуация была довольно

непростой: сначала надо было успешно умереть, чтобы предки приняли тебя за своего, а потом благополучно

вернуться в этот мир, не потеряв человеческую природу и не став оборотнем. Именно это должны были

гарантировать обереги и особые ритуалы.

В реальности инициируемый уходил в установленные места, где, как считалось, был возможен контакт

с иной реальностью. Там он проводил некоторое время, от нескольких дней до трёх месяцев, пока жрецы

и шаманы совершали над ним соответствующие обряды и передавали знания, доступные только взрослым

членам племени. Ощущение реальности контакта с другим миром, надо полагать, было полным: участники

ритуала принимали галлюциногены, входили в транс и забывались в священных танцах. Всё это

время инициируемый считался живым мертвецом и реальным источником опасности для своих живых

соплеменников. Именно в таком положении находилась и невеста после обручения и до дефлорации в

брачную ночь (с принятием христианства – обычно до венчания).

Конечно, у славян, как и у других европейских народов, изначальный смысл происходящего был

забыт много сотен лет назад. Уже никто не шёл к мертвецам, но смутное ощущение того, что с невестой

происходит что-то неладное, можно было уловить в крестьянской обрядности, которую помнили ещё

наши прадедушки и прабабушки.

Живые мертвецы

По традиции после домашней помолвки невесте сразу надевали траур: в одних областях белые рубахи

и сарафаны (белый цвет – цвет снега и смерти у славян), в других – чёрные (влияние христианского

представления о скорби). В Архангельской губернии вообще голову невесты покрывал куколь [капюшон

с двумя длинными, закрывающими спину и грудь полосами материи, который носят монахи-схимники],

в котором обычно хоронили. После этого для девушки наступала пора исполнять обряд оплакивания своей

судьбы.

По традиции после домашней помолвки невесте сразу надевали траур: в одних областях белые рубахи

и сарафаны (белый цвет – цвет снега и смерти у славян), в других – чёрные (влияние христианского

представления о скорби). В Архангельской губернии вообще голову невесты покрывал куколь [капюшон

с двумя длинными, закрывающими спину и грудь полосами материи, который носят монахи-схимники],

в котором обычно хоронили. После этого для девушки наступала пора исполнять обряд оплакивания своей

судьбы.

Мы уже привыкли за многие века считать, что так невеста прощалась с родительским домом. Но

на самом деле, из текста прощальных песен ясно, что речь идёт о смерти: «за три леса, три горы

и три реки», то есть в обитель нежити. По крайней мере, так расшифровывает эту формулу Владимир

Пропп (1895-1970) в своей знаменитой книге «Исторические корни волшебной сказки». Невеста оплакивала

себя, как покойника: на Новгородчине, например, до сих пор поётся о саване, который она хочет

получить в подарок. Нередко девушка в плачах обращалась к кукушке с просьбой передать весточку

родителям. Это тоже не случайно: кукушка считалась птицей, беспрепятственно летавшей между двумя

мирами.

Во многих странах невестам было запрещено говорить, смеяться, выходить на улицу, иногда даже

садиться за общий стол. Они мертвы, им нельзя заниматься ничем, кроме приданого, и то лишь потому,

что по поверьям, женским душам в потустороннем мире разрешено прясть и шить. Само слово

«невеста» значит «неизвестная» (от «не ведать»), то есть обезличенная, как все покойники.

Во многих странах невестам было запрещено говорить, смеяться, выходить на улицу, иногда даже

садиться за общий стол. Они мертвы, им нельзя заниматься ничем, кроме приданого, и то лишь потому,

что по поверьям, женским душам в потустороннем мире разрешено прясть и шить. Само слово

«невеста» значит «неизвестная» (от «не ведать»), то есть обезличенная, как все покойники.

Некоторые обычаи хранят память о страхе, который когда-то испытывали родители перед

своими «умершими» дочерьми. Именно он лежал в основе традиции запирать невест в чулане. В XIX

веке этот обычай ещё практиковался, конечно, чисто символически, в сёлах Рязанской и Псковской

губерний. Для невест также шили специальные рубахи с рукавами ниже кистей, чтобы они не дотрагивались

до людей и вещей – прикосновение мертвеца могло быть губительным. Наконец, и традиционное покрывало,

трансформировавшееся позднее в фату, изначально было средством скрыть невестин взгляд,

который некогда воспринимался, всё равно что ведьмин.

В Рязани невест до сих пор называют «русалками». Сейчас это – метафора, а раньше – нет: в русской

демонологии русалками были заложные покойники, то есть те, кто умер раньше отмеренного ему срока:

убитые не на войне, утонувшие или наложившие на себя руки. Они превращались в живых мертвецов,

скитающихся между двумя мирами и приносящих зло живым, пока не выживут свой век и не уберутся

к покойникам навсегда. Такими же были и невесты.

В Рязани невест до сих пор называют «русалками». Сейчас это – метафора, а раньше – нет: в русской

демонологии русалками были заложные покойники, то есть те, кто умер раньше отмеренного ему срока:

убитые не на войне, утонувшие или наложившие на себя руки. Они превращались в живых мертвецов,

скитающихся между двумя мирами и приносящих зло живым, пока не выживут свой век и не уберутся

к покойникам навсегда. Такими же были и невесты.

В этом контексте становится понятен изначальный смысл обычая устраивать для невесты накануне

свадьбы баню. Это ни что иное, как омовение перед похоронами. В карельских деревнях новобрачную

после этого даже клали, как покойника, в красном углу под образами. За нашу долгую историю этот

обычай был многократно переосмыслен. В большинстве случаев его воспринимали как ритуальное

бракосочетание с духом воды – чтобы было больше детей. С XV века баню стали использовать ещё и

для проведения последней девичьей вечеринки (мальчишников, кстати, тогда не было).

Баня всегда считалась самым сакральным местом в деревне или во дворе, кому надо пообщаться с

бесами – пожалуйте сюда. Связь с миром мёртвых здесь вполне очевидна.

Замуж за медведя

Жених к свадьбе был уже инициирован и принят во взрослые члены племени, иначе он не имел права

заводить семью. Отголоском этого обычая звучат особые фольклорные имена новобрачного, сохранившиеся

в некоторых областях Центральной России. Так, в Смоленской губернии в XIX веке жениха всё ещё называли

«волком», а во Владимирской – «медведем». Уподобление зверю было забытым

свидетельством того, что жених прошёл обряд вступления в мужской союз, во время которого юношам

необходимо было «превратиться» в своего тотемного предка. А волк и медведь считались мифологическими

предками у большинства восточнославянских племён.

Итак, жених принадлежал к миру живых. Соответственно, в его задачу входило отправиться в мир

мёртвых, найти там свою невесту и вернуть её к жизни, сделав женщиной. Само прощание жениха с

родителями и родственниками перед отъездом за невестой воспроизводит впечатление человека, лежащего

на смертном одре.

Приехав к невесте, юноша обнаруживал, что её подруги не пускают его в дом.

В Нижегородской губернии «охранницы» прямо заявляли, что в доме лежит мертвец. Единственный

способ попасть туда – заплатить выкуп за ворота, двери, лестницу и т.п. В архаичных представлениях

это типичная ситуация для живого, попавшего в потусторонний мир. Изначально надо было правильно

назвать имена всех входов и выходов, дабы они открылись. Нечто подобное описывалось ещё в Египетской

книге мёртвых. Позже ритуал называния трансформировался в требование денежного выкупа.

Приехав к невесте, юноша обнаруживал, что её подруги не пускают его в дом.

В Нижегородской губернии «охранницы» прямо заявляли, что в доме лежит мертвец. Единственный

способ попасть туда – заплатить выкуп за ворота, двери, лестницу и т.п. В архаичных представлениях

это типичная ситуация для живого, попавшего в потусторонний мир. Изначально надо было правильно

назвать имена всех входов и выходов, дабы они открылись. Нечто подобное описывалось ещё в Египетской

книге мёртвых. Позже ритуал называния трансформировался в требование денежного выкупа.

Подруги, не желающие отпускать невесту, выступают здесь в роли её загробных спутниц. Одинаково

одетые, они требовали у жениха, чтобы тот угадал среди них свою суженую, иными словами, снял с неё

мертвенную безликость. Угадывать надо было до трёх раз. Если все попытки были неудачны, это считалось

дурной приметой – брак не будет крепким.

Но жених являлся к невесте тоже не в одиночку, с ним были дружка (главный распорядитель из женатых

родственников жениха) и тысяцкий (крёстный жениха). Это те, кого Пропп называет «волшебными

помощниками», вроде Конька-Горбунка. Без них живой в мире мёртвых очень уязвим, поскольку

рискует встретиться с куда более коварными обитателями потустороннего мира, чем подруги невесты.

Отсюда огромное количество свадебных оберегов – более четырёхсот. Тысяцкий являлся держателем

свадебной казны и выкупал всё, что положено по обряду. А дружка орудовал кнутом, хлеща им

крест-накрест, отпугивая бесов. Он же мог помогать жениху искать невесту. Через плечо у него было

повязано особое полотенце – вышитый красным рушник. Это был символ пути в иной мир: на рушниках

опускали гроб в могилу, а иногда даже клали на покойного.

После благословения родителей невесты, свадебный поезд. Невеста ехала со своей свахой и в некоторых

случаях ложилась ей на колени, изображая умершую. В её руках был веник – оберег от нечистой силы,

чтобы та не удерживала её от возвращения в мир живых. В Костромской и Ростовской губерниях свадебный

поезд по дороге заезжал на кладбище, дабы духи предков не были в обиде, что у них забирают

некогда им принадлежавшее.

Но вот все предосторожности соблюдены, невеста выкуплена, совершён обряд освещения семейного

союза и её привезли в дом к жениху.

Здесь все участники свадьбы кропились колодезной водой, а телеги проезжали сквозь разложенный

костёр: полагалось очиститься после общения с миром мёртвых. Тот же самый обряд, кстати,

соблюдался на родинах, и на похоронах. В доме мужа невеста надевала белую рубаху с пёстрой вышивкой

и праздничную понёву (юбку) красного цвета. Девичья коса расплеталась, а на голову надевалась

кичка – головной убор замужних женщин.

Но вот все предосторожности соблюдены, невеста выкуплена, совершён обряд освещения семейного

союза и её привезли в дом к жениху.

Здесь все участники свадьбы кропились колодезной водой, а телеги проезжали сквозь разложенный

костёр: полагалось очиститься после общения с миром мёртвых. Тот же самый обряд, кстати,

соблюдался на родинах, и на похоронах. В доме мужа невеста надевала белую рубаху с пёстрой вышивкой

и праздничную понёву (юбку) красного цвета. Девичья коса расплеталась, а на голову надевалась

кичка – головной убор замужних женщин.

После молодых провожали в спальню. Наутро перед гостями появлялся заново рожденный человек,

причём в древности это понималось буквально: та, что стала женой, меняла не только фамилию

(родовое имя), но и личное имя. Эта метаморфоза «официально» закреплялась на следующий

день через обряд поиска родственниками жениха невесты в доме её родителей: был человек – и нет. С

той же целью проводились и поиски покойного. Так ставилась ритуальная точка.

Совсем не страшно

За ХХ столетие содержание и порядок традиционного свадебного обряда забылся окончательно. Из

некоего сакрального акта пробуждения женского начала свадьба превратилась в большую вечеринку по

случаю получения двумя молодыми людьми штампа в паспорте. Белоснежное платье невесты не имеет

ничего общего с трауром. Жених из опасливо крадущегося по миру мёртвых чужака стал безусловным

хозяином положения. Он сам выкупает невесту и сам отгадывает загадки её подруг, вошедшие в моду в

1950-е годы.

Свидетели, пришедшие на смену дружке, нужны только для того, чтобы поставить свою подпись в

ЗАГСе. За них всё делает тамада или ресторанный распорядитель. Об их прежней роли напоминает лишь

лента через плечо, в которую трансформировалось погребальное полотенце. Ритуальный веник давно

превратился в невестин букет. Фата не обязательна: взор новобрачной теперь никого не пугает. От прежнего

обычая остался лишь запрет молодожёнам смотреть друг другу в глаза во время обмена кольцами, а то

будут изменять.

Плакать невесте теперь тоже незачем. Всплакнуть можно, разве что, с утра перед приездом жениха.

Вместо кладбища, новобрачные теперь заезжают к вечному огню или памятникам. Сохранились

подношение каравая, осыпание зерном и монетами – это понятно: семейного согласия и достатка хочется

во все времена. По этой же причине остались и многочисленные обереги. Смутным напоминанием о

воскрешении новобрачной служит обряд её кражи в конце свадебного банкета, но здесь произошло явное

смешение с кавказской традицией. И ищут её теперь не родственники, а молодой муж – так логичнее с

точки зрения здравого смысла, ведь об истинном значении традиции уже никто не помнит.

Женские головные уборы в живописи

После свадьбы у женщин менялись головные уборы. Им теперь надлежало тщательно укрывать волосы, заплетённые

в две косы или уложенные на голове. Непристойным считалось появление на людях простоволосой (без головного убора)

замужней женщине (отсюда опростоволоситься). В русской деревне принято было считать, что женщина с непокрытой

головой может принести несчастье дому: вызвать неурожай, падёж скота, болезни людей и т.д. К сожалению, реальную

(физическую) причину, почему волосы замужней женщины должны были быть накрыты, а она, конечно же, была, сейчас

вряд ли кто внятно объяснит без напускания эзотерического и другого туману. В любом случае, после замужества

женщины обязательно должны были носить повойник (повой) – мягкую шапочку различной формы, но большей частью

с круглым или овальным дном, околышем и завязками сзади, которую не снимали даже дома. Помимо защиты от

«дурного глаза», он предохранял основной головной убор от загрязнения. Поверх него в повседневной жизни женщины

завязывали платок или полоску ткани (например, кустышки Архангельской области) таким образом, чтобы узелок

располагался на лбу, а кончики платка торчали в разные стороны, чтобы у женщин надо лбом образовывались «рожки»,

которые считались древнейшим славянским оберегом и символом плодородия.

Обычно повойник надевался под сороку, кокошник, намётку, и только со второй половины 19 века стал

использоваться, как самостоятельный головной убор, вытеснив более сложные – сороку и кику, но так же как и они,

прикрывался платком. Выходить на улицу в одном повойнике, без платка, или находиться так в доме при посторонних,

а иногда и при домашних, считалось неприличным. В это же время повойник стали носить не только крестьянки, но и

женщины других сословий из небольших провинциальных городов России.

Одним из самых старинных головных уборов замужних женщин является кика. Её отличительной приметой были

рога. Для этого в головной убор вставлялись береста, дощечка, толстая кожа или плотная ткань, которая простёгивалась

в форме рогов. Кика являлась многосоставным головным убором, состоящим из повойника, позатыльня (надевался сзади

кички), начельника и сороки.

Позатылень являлся самой большой деталью головного убора. Он спускался на шею, на плечи, на спину, часто

покрывал лопатки соответственно типу костюма. В ряде случаев с боков спускались дополнительные украшения.

Передняя налобная часть кики называлась «начельник» и украшалась вышивкой и шёлковыми лентами – «тесьмами».

Кика могла дополняться жемчужной бахромой или сеткой из жемчуга и перламутровых бус – «поднизью» или «очельем».

Как мы уже писали ранее, русские крестьянки и купчихи щедро украшали свои уборы жемчугом, что было отмечено

многими иностранными путешественниками. Такая популярность «бурмицких зёрен» (так ещё называли жемчуг в то

время) объяснялась его дешевизной и доступностью всем слоям населения.

Богато изукрашенные кики носились только по праздникам. В обычные дни головные уборы замужних женщин

напоминали праздничные только по форме. При их изготовлении во главу угла становилось удобство их носки, поэтому

их изготавливали из простых и лёгких материалов. Сорока – своеобразный чехол из холста, кумача или другой ткани –

покрывала кику и повторяла её форму, но иногда скрывала её рогатость. Позже сорока стала самостоятельным головным

убором. Сороки бывали саженые – украшенные шитьём или драгоценными камнями, или крылатыми (с боковыми

лопастями с завязками или крыльями). Иногда спереди сороки добавлялась жемчужная подвязь (она же очелы). Если

поверх сороки повязывался платок, то она назвалась «сорока с повоем».

Однако самым разнообразным по конструкции и характеру украшений женским головным убором является кокошник.

(См. выше Русский народный головной убор) Кокошники изготавливались обычно профессиональными мастерицами,

продавались в деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на заказ. Дорогие кокошники были

большой семейной ценностью. Крестьяне бережно их хранили, включали в приданое дочерям, передавали их по

наследству, так что один кокошник мог использоваться на протяжении нескольких поколений. «Кокошник составляет

самое красивое убранство женской головы. Точно развёрнутый веер или круглое опахало, он обрамляет всё лицо и для

характерных русских круглых и румяных лиц как будто нарочно, и по особенному заказу, придуман» (В.И. Вардугин

«Русская одежда. История народного костюма от скифских до советских времён»). Это описание обычного однорогого

кокошника, который все знают и видели, и который является самой известной деталью русского национального костюма.

Он отличается от девичьей коруны так называемым «донцем» – тканью, которая закрывала волосы женщины.

Одной из разновидностью однорогого кокошника является кокошник-шишак, изначально распространённый на

северо-западе России, в частности в г. Торопец и окрестностях. Этот район на протяжении веков был пограничным и

находился в зоне влияния то Смоленска, то Литвы, то Новгорода, то Пскова, поэтому костюм, сложившийся здесь,

имеет свои отличительные особенности и определяется как «торопецкий». В особенности это относится к женскому

головному убору. Его очелье украшали шишками, расшитыми жемчугом или бисером, напоминавшими сосновые

(отсюда и название убора). Их количество могло доходить до 40. По преданию, когда сваха надевала этот убор на

новобрачную, то желала ей иметь столько детей, сколько было шишек на кокошнике, и прожить ей с мужем в любви

и согласии ещё большее количество лет. Поверх кокошника обязательно надевали платок, который широким ровным

клином спускался на спину. Чтобы платок лучше лежал, под него подкладывали накрахмаленный плат. Такое покрывало,

называвшееся иначе фатою, длиной доходило почти до пят.

В 18 веке его стали носить женщины и других уездов Псковской губернии и отчасти в Тверской губернии.

Жемчужный кокошник, бытовавший в Торопце, являлся не только украшением, но и весьма надёжным способом

вложения денег, поскольку стоил целое состояние. При финансовых затруднениях его можно было заложить или дать

напрокат на время свадеб, что приносило семейству определённый доход. Торопецкому кокошнику не уступал по

своей декоративности головной убор жительниц Великих Лук, который представлял собой цилиндрический головной

убор «в виде плоскодонной круглой шляпы», «полями» которой служили четыре жемчужных «забора» или «ряски» –

поднизи из жемчуга. Чтобы жемчужные ряски топорщились, как «поля», жемчуг нанизывали на конский волос.

Сами кокошники делали из картона, обтягивали парчой и расшивали жемчугом. Волосы под кокошниками

скрывал шёлковый платок, от которого до шеи спускался жемчужный позатылень. Название «ряска» в Великих Луках

распространилось с поднизи на весь кокошник. Отличием девичьего головного убора от женского здесь было отсутствие

платка и позатыльня: «коса, убранная в ленты, из-под шляпы ниспадала на спину». (Нератова Е.И. «Одежда жителей

Псковского края»). Обратите внимание на подписи к последним картинам. Так одевались крестьянки в России

в середине 19 века, и в дальнейшем мы покажем, что это не единичные случаи, не из ряда вон выходящие. Понятно,

что это была их праздничная одежда, но тот факт, что такую одежду, в которой любому европейскому аристократу

не стыдно было на люди появиться, носили русские крестьяне, говорит о многом и заставляет крепко задумываться

насчёт нашей «природной» сиволапости и всего прочего в таком роде, во что нас настойчиво заставляют верить.

Щедро украшенные жемчугом кокошники, как и шляпы жительниц города Великие Луки (Псковская область),

но более высокие и узкие, похожие на скифские калафы, носили женщины, проживающие ещё севернее, в

Санкт-Петербургской губернии. Его высота могла превышать полметра, а жёсткость ему чаще всего создавала береста

или очень плотная бумага.

Примером этому служит картина Василия Максимова «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу», написанная

художником по воспоминаниям детства, которое он провёл в деревне Лопино Новоладожского уезда

Санкт-Петербургской губернии. На ней изображён жемчужный кокошник в качестве свадебного головного убора.

В Тверской области носили похожий кокошник – «каблучок». В него прятали плотно скрученные волосы. Он тоже

дополнялся спереди ажурной, низко спускающейся на лоб сеткой из жемчуга или перламутра, которая называлась

«рефедь».

В 19 веке в центральной России были распространены кокошники под названием «Златоглав». Они были двух

видов – однорогие (одногребенные) и двугребенные. Однорогий «Златоглав» представлял собой твёрдую округлую

спереди шапочку с высоким широким прямоугольным гребнем сзади. Кокошник обычно обтягивался парчой или

шёлком, вышитым бисером и золотыми нитками. «Златоглав» был праздничным головным убором молодых женщин.

Обычно он надевался на молодуху сразу после венчания. Она сидела в нём на свадебном пиру. В последующие годы

использовался только по большим праздникам. У двугребенного (седлообразного) «Златоглава» было два параллельно

расположенных гребня поперёк головы (в направлении от уха до уха). Задний гребень был всегда прямой, а передний

кругловатый. Его носили в Грайворонском уезде Курской губернии вплоть до начала 20 в.

Одним из распространённых головных уборов русских женщин являлся «Сборник». Другие названия – «борчатка»,

«борушка», «кокошник боярский», «здоровканье», «шапка», «мохнатка», «моршень», «очипок». Его носили как каждый

день, так и по праздникам. Он был очень прост в изготовлении. Довольно большой круг материала собирался по

внешнему краю (сморщенный, отсюда – «моршень»), пришивался к полоске ткани, и как бы представлял собой

шапочку. Ширина этой полоски могла быть разной, что и определяло высоту головного убора. Сборники разных

местностей различались размерами, видом сборчатого выступа над очельем и декоративным оформлением.

Праздничные сборники чаще всего шили из бархата, украшали золотым шитьём, преимущественно растительными

узорами.

Был ещё один вид кокошника – московский. Назывался он так за популярность в Московской губернии и с нею

граничащих. Он выглядел как круглая плоскодонная шляпа, которую изготавливали из бересты или толстой кожи, а

затем обтягивали парчой и расшивали. В праздничном варианте украшался понизью из жемчуга, которую называли

«рясками», «рясы», «рефедь», «рефиль» (в некоторых северо-западных губерниях это местечковое название перешло

и на весь убор). Чтобы понизь «топорщилась», жемчуг нанизывали на конский волос.

Вот и подошло к концу наше небольшое путешествие по чарующему миру русского народного костюма.

Немного найдётся народов, которые могли бы предложить миру подобное разнообразие, богатство и сложность

нарядов, искусство их украшения и мастерство изготовления, что, безусловно, подразумевает высокий общий

уровень эволюционного развития народа. Без этого уровня развития невозможно было бы создать одежду, которая

удивительным образом сочетает в себе красоту, смысл, многовековую историю и сам жизнеутверждающий светлый

и яркий дух народа.

А высокий уровень развития, по умолчанию, подразумевает развитые производительные силы для её изготовления.

Другими словами, если наши предки использовали технологии и инструменты для производства

огромного числа больших колонн в Петербурге, о которых наша цивилизация и по сей день не имеет понятия, то логично предположить,

что производство и одежды, и тканей, и фурнитуры совсем не было кустарным и штучным. Народу было много и

одежды тоже надо было много, причём какой одежды! Однако, что-то случилось в конце 18 начале 19 века, и наша страна оказалась отброшенной с того уровня

развития, хотя до середины 19 века даже крестьяне пользовались «старыми запасами» великолепной и изобильной

русской старины.

Конечно, тема эта очень интересная и практически неисчерпаемая. Хотелось бы надеяться, что этой работой мы

внесли посильный вклад в возвращение нашему народу его великой культуры, в пробуждение интереса к её изучению

и гордости за наших великих предков. Ещё мы надеемся, что найдутся исследователи, которые быстро и серьёзно

продолжат изучать эту и родственные темы. А мы всегда будем готовы и рады представить страницы наших сайтов

для интересных, познавательных и увлекательных материалов о великом прошлом нашей Родины – Руси…

|

|